【写真特集】観測・研究で見えてきたブラックホールの姿

このニュースをシェア

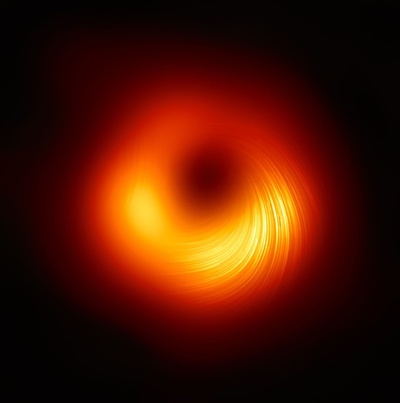

1/37地球から5500万光年離れた銀河「M87」にある超大質量ブラックホールの磁場を取り巻く偏光の様子を捉えた画像。欧州南天天文台(ESO)提供(2021年3月24日公開)。(c)AFP PHOTO /EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY

1/37地球から5500万光年離れた銀河「M87」にある超大質量ブラックホールの磁場を取り巻く偏光の様子を捉えた画像。欧州南天天文台(ESO)提供(2021年3月24日公開)。(c)AFP PHOTO /EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY 2/37地球から約7000万光年離れた棒渦巻銀河「NGC 4639」。中心には巨大ブラックホールが潜む。大半の銀河の中心部にはブラックホールが存在すると考えられている(2015年10月12日提供)。(c)AFP PHOTO / HANDOUT / ESA/HUBBLE & NASA

2/37地球から約7000万光年離れた棒渦巻銀河「NGC 4639」。中心には巨大ブラックホールが潜む。大半の銀河の中心部にはブラックホールが存在すると考えられている(2015年10月12日提供)。(c)AFP PHOTO / HANDOUT / ESA/HUBBLE & NASA 3/37超大質量ブラックホール(後方)に吸い込まれる星の「スパゲティ化現象」のイメージ画像。欧州南天天文台(ESO)提供(2020年10月12日公開)。(c)AFP PHOTO /M. KORNMESSER/EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY

3/37超大質量ブラックホール(後方)に吸い込まれる星の「スパゲティ化現象」のイメージ画像。欧州南天天文台(ESO)提供(2020年10月12日公開)。(c)AFP PHOTO /M. KORNMESSER/EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY 4/37ブラックホールの中心とそのガスの網に閉じ込められた銀河の想像図。欧州南天天文台(ESO)提供(2020年9月29日提供)。(c)AFP PHOTO /L. Cal軋da/EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY

4/37ブラックホールの中心とそのガスの網に閉じ込められた銀河の想像図。欧州南天天文台(ESO)提供(2020年9月29日提供)。(c)AFP PHOTO /L. Cal軋da/EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY- 画像作成中

5/37連星ブラックホール合体のシミュレーション画像(2020年9月2日提供)。(c)AFP PHOTO /N. Fischer, H. Pfeiffer, A. Buonanno/MAX PLANCK INSTITUTE FOR GRAVITATIONAL PHYSICS

5/37連星ブラックホール合体のシミュレーション画像(2020年9月2日提供)。(c)AFP PHOTO /N. Fischer, H. Pfeiffer, A. Buonanno/MAX PLANCK INSTITUTE FOR GRAVITATIONAL PHYSICS 6/37ブラックホールが約100万光年離れた銀河で星形成を誘発した可能性を示す画像(2019年12月1日入手)。(c)AFP PHOTO /X-RAY: NASA/CXC/INAF/R. Gilli et al.; Radio NRAO/VLA; Optical: NASA/STScI

6/37ブラックホールが約100万光年離れた銀河で星形成を誘発した可能性を示す画像(2019年12月1日入手)。(c)AFP PHOTO /X-RAY: NASA/CXC/INAF/R. Gilli et al.; Radio NRAO/VLA; Optical: NASA/STScI 7/37地球から1億3000万光年に位置する渦状銀河「NGC3147」の中心にある超大質量ブラックホールの周囲を旋回する物質の特異な円盤状構造の想像図(2019年7月11日公開)。(c)AFP PHOTO / ESA/HUBBLE/HANDOUT

7/37地球から1億3000万光年に位置する渦状銀河「NGC3147」の中心にある超大質量ブラックホールの周囲を旋回する物質の特異な円盤状構造の想像図(2019年7月11日公開)。(c)AFP PHOTO / ESA/HUBBLE/HANDOUT 8/37イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)が公開した、史上初めて撮影されたブラックホールの画像。欧州南天天文台(ESO)提供(2019年4月10日公開)。(c)AFP PHOTO / EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY

8/37イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)が公開した、史上初めて撮影されたブラックホールの画像。欧州南天天文台(ESO)提供(2019年4月10日公開)。(c)AFP PHOTO / EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY- 画像作成中

9/37イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)プロジェクトメンバーの一人、米国のコンピューター科学者ケイティ・バウマン氏(2019年5月16日撮影)。(c)Andrew CABALLERO-REYNOLDS/AFP

9/37イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)プロジェクトメンバーの一人、米国のコンピューター科学者ケイティ・バウマン氏(2019年5月16日撮影)。(c)Andrew CABALLERO-REYNOLDS/AFP 10/37オランダの電波望遠鏡「LOFAR(低周波干渉計)」による銀河とブラックホールジェットの画像。パリ天文台提供(2019年2月20日提供、撮影日不明)。(c)AFP PHOTO / OBSERVATOIRE DE PARIS - PSL / CYRIL TASSE

10/37オランダの電波望遠鏡「LOFAR(低周波干渉計)」による銀河とブラックホールジェットの画像。パリ天文台提供(2019年2月20日提供、撮影日不明)。(c)AFP PHOTO / OBSERVATOIRE DE PARIS - PSL / CYRIL TASSE 11/37地球から約10億光年離れた銀河団「エイベル2597」にある超大質量ブラックホールの周辺(2018年11月6日撮影)。(c)AFP PHOTO / ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Tremblay et al.; NRAO/AUI/NSF, B. Saxton; NASA/Chandra; EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY/VLT

11/37地球から約10億光年離れた銀河団「エイベル2597」にある超大質量ブラックホールの周辺(2018年11月6日撮影)。(c)AFP PHOTO / ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Tremblay et al.; NRAO/AUI/NSF, B. Saxton; NASA/Chandra; EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY/VLT 12/37天の川銀河の中心にある超大質量ブラックホールの近くを光速の約30%の速度で回転しているガスの塊を示した、欧州南天天文台(ESO)の資料画像。ESOの超大型望遠鏡VLT干渉計が捉えた(2018年10月31日公開)。(c)AFP PHOTO /ESO

12/37天の川銀河の中心にある超大質量ブラックホールの近くを光速の約30%の速度で回転しているガスの塊を示した、欧州南天天文台(ESO)の資料画像。ESOの超大型望遠鏡VLT干渉計が捉えた(2018年10月31日公開)。(c)AFP PHOTO /ESO- 画像作成中

13/37天の川銀河の中心にある、太陽の400万倍の質量を持つ超大質量ブラックホール「いて座A」の極めて近くに位置する恒星の軌道を示した、欧州南天天文台(ESO)の資料画像(2018年10月6日公開)。(c)AFP PHOTO / EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY (ESO)

13/37天の川銀河の中心にある、太陽の400万倍の質量を持つ超大質量ブラックホール「いて座A」の極めて近くに位置する恒星の軌道を示した、欧州南天天文台(ESO)の資料画像(2018年10月6日公開)。(c)AFP PHOTO / EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY (ESO) 14/37天の川銀河の中心に位置する超大質量ブラックホール「いて座A*」の近傍を通過する恒星S2の想像図(2018年7月26日提供)。(c)AFP PHOTO / EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY / M. Kornmesser

14/37天の川銀河の中心に位置する超大質量ブラックホール「いて座A*」の近傍を通過する恒星S2の想像図(2018年7月26日提供)。(c)AFP PHOTO / EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY / M. Kornmesser 15/37欧州南天天文台(ESO)が公開した、天の川銀河の中心にある超大質量ブラックホールの近傍を周回する三つの恒星の軌道を描いた想像図(2017年8月7日公開)。(c)AFP PHOTO /ESO/M.PARSA/L.CALCADA

15/37欧州南天天文台(ESO)が公開した、天の川銀河の中心にある超大質量ブラックホールの近傍を周回する三つの恒星の軌道を描いた想像図(2017年8月7日公開)。(c)AFP PHOTO /ESO/M.PARSA/L.CALCADA 16/37天の川銀河の中心近くにある多数の恒星質量ブラックホールを捉えたX線観測衛星の画像。中心の超大質量ブラックホール「いて座A*」から3光年以内に位置する(2018年5月31日入手)。(c)AFP PHOTO / NASA/CHANDRA X-RAY OBSERVATORY

16/37天の川銀河の中心近くにある多数の恒星質量ブラックホールを捉えたX線観測衛星の画像。中心の超大質量ブラックホール「いて座A*」から3光年以内に位置する(2018年5月31日入手)。(c)AFP PHOTO / NASA/CHANDRA X-RAY OBSERVATORY- 画像作成中

17/37はくちょう座中心部からの噴出物の周りを宇宙のちりがドーナツ状に取り囲む様子を描いたイメージ図。並行噴射は銀河中心にある超大質量ブラックホールの強力な証拠となる(2018年10月17日公開)。(c)AFP PHOTO / NASA/SOFIA/Lynette Cook

17/37はくちょう座中心部からの噴出物の周りを宇宙のちりがドーナツ状に取り囲む様子を描いたイメージ図。並行噴射は銀河中心にある超大質量ブラックホールの強力な証拠となる(2018年10月17日公開)。(c)AFP PHOTO / NASA/SOFIA/Lynette Cook 18/37球状星団「NGC 3201」中心部で、恒星とそれに付随する太陽質量の約4倍のブラックホールがどのように見えるかを示す想像図(2018年1月15日公開)。(c)AFP PHOTO / EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY / L. CALCADA

18/37球状星団「NGC 3201」中心部で、恒星とそれに付随する太陽質量の約4倍のブラックホールがどのように見えるかを示す想像図(2018年1月15日公開)。(c)AFP PHOTO / EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY / L. CALCADA 19/37銀河「F01004-2237」の潮汐破壊現象を描いた想像図。超大質量ブラックホールが星々を引き裂いてのみ込む「宇宙の共食い」現象(2017年2月27日提供)。(c)AFP PHOTO / Sheffield University / Mark A. GARLICK

19/37銀河「F01004-2237」の潮汐破壊現象を描いた想像図。超大質量ブラックホールが星々を引き裂いてのみ込む「宇宙の共食い」現象(2017年2月27日提供)。(c)AFP PHOTO / Sheffield University / Mark A. GARLICK 20/37中心に超大質量ブラックホールがある活動銀河「マルカリアン1018」を捉えた欧州南天天文台(ESO)の資料画像。周囲を取り巻く淡い光のループは別の銀河との相互作用と合体によって形成された(2016年9月13日公開)。(c)AFP PHOTO / ESO/CARS

20/37中心に超大質量ブラックホールがある活動銀河「マルカリアン1018」を捉えた欧州南天天文台(ESO)の資料画像。周囲を取り巻く淡い光のループは別の銀河との相互作用と合体によって形成された(2016年9月13日公開)。(c)AFP PHOTO / ESO/CARS- 画像作成中

21/37地球から約2億光年先の比較的孤立した位置にある楕円銀河「NGC1600」。中心には現在知られている最大級の超大質量ブラックホールがある(撮影日不明、2016年4月6日入手)。(c)AFP PHOTO / ESA/HUBBLE /NASA, ESA, Digital Sky Survey 2

21/37地球から約2億光年先の比較的孤立した位置にある楕円銀河「NGC1600」。中心には現在知られている最大級の超大質量ブラックホールがある(撮影日不明、2016年4月6日入手)。(c)AFP PHOTO / ESA/HUBBLE /NASA, ESA, Digital Sky Survey 2 22/37米航空宇宙局(NASA)が公開した、重力の影響で絡まりあう二つのブラックホールの様子を描いた想像図(2013年12月4日提供)。(c)AFP PHOTO/NASA/HANDOUT

22/37米航空宇宙局(NASA)が公開した、重力の影響で絡まりあう二つのブラックホールの様子を描いた想像図(2013年12月4日提供)。(c)AFP PHOTO/NASA/HANDOUT 23/37ケンタウルス座の方向にある活動銀河「NGC3783」の核にあるブラックホール周辺のイメージ画像(2013年6月19日提供)。(c)AFP PHOTO / EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY - M. KORNMESSER

23/37ケンタウルス座の方向にある活動銀河「NGC3783」の核にあるブラックホール周辺のイメージ画像(2013年6月19日提供)。(c)AFP PHOTO / EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY - M. KORNMESSER 24/37地球から8億5000万光年離れた銀河「4C+29.30」をX線観測衛星などで捉えた画像。超大質量ブラックホールの強力な重力がいかに巨大なエネルギーを生み出すかを示している(2013年5月17日提供)。(c)AFP PHOTO / NASA

24/37地球から8億5000万光年離れた銀河「4C+29.30」をX線観測衛星などで捉えた画像。超大質量ブラックホールの強力な重力がいかに巨大なエネルギーを生み出すかを示している(2013年5月17日提供)。(c)AFP PHOTO / NASA- 画像作成中

25/37遠方銀河の極めて明るく輝く中心核(クエーサー)「SDSS J1106+1939」にある超大質量ブラックホールの周辺領域から放出される巨大なエネルギーを描いた想像図(2012年11月26日提供)。(c)AFP PHOTO / EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY / L. Calcada

25/37遠方銀河の極めて明るく輝く中心核(クエーサー)「SDSS J1106+1939」にある超大質量ブラックホールの周辺領域から放出される巨大なエネルギーを描いた想像図(2012年11月26日提供)。(c)AFP PHOTO / EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY / L. Calcada 26/37地球から約1500万光年先に位置する渦巻銀河「M83」にあるブラックホールの周辺で起きた通常とは異なる爆発的なエネルギー放出。米航空宇宙局(NASA)のチャンドラX線観測衛星が捉えた(2012年7月16日提供)。(c)AFP PHOTO / NASA

26/37地球から約1500万光年先に位置する渦巻銀河「M83」にあるブラックホールの周辺で起きた通常とは異なる爆発的なエネルギー放出。米航空宇宙局(NASA)のチャンドラX線観測衛星が捉えた(2012年7月16日提供)。(c)AFP PHOTO / NASA 27/37恒星質量ブラックホール「IGR J17091」(左)の連星系の想像図。連星系を構成する右側の太陽に似た恒星からガスを引き寄せている(2012年2月22日公開)。(c)AFP PHOTO/NASA/HANDOUT

27/37恒星質量ブラックホール「IGR J17091」(左)の連星系の想像図。連星系を構成する右側の太陽に似た恒星からガスを引き寄せている(2012年2月22日公開)。(c)AFP PHOTO/NASA/HANDOUT 28/37地球から約4億3000万光年先にある、衝突した二つの銀河「Arp 147」。衝突で形成された青いリング状の活発な星形成領域にあるX線源(ピンク色)は太陽質量の10~20倍のブラックホールと考えられる(2011年2月15日入手)。(c)HO / NASA / AFP

28/37地球から約4億3000万光年先にある、衝突した二つの銀河「Arp 147」。衝突で形成された青いリング状の活発な星形成領域にあるX線源(ピンク色)は太陽質量の10~20倍のブラックホールと考えられる(2011年2月15日入手)。(c)HO / NASA / AFP- 画像作成中

29/37地球から約14億光年離れた銀河のブラックホール(左下)から噴出したジェットが近くの伴銀河(右上)を直撃する様子を捉えた多波長合成画像。米航空宇宙局(NASA)が公開(2007年12月17日提供)。(c)AFP/NASA

29/37地球から約14億光年離れた銀河のブラックホール(左下)から噴出したジェットが近くの伴銀河(右上)を直撃する様子を捉えた多波長合成画像。米航空宇宙局(NASA)が公開(2007年12月17日提供)。(c)AFP/NASA 30/37カシオペア座の方向1800万光年先にある恒星(右)とブラックホール(左上)の連星系「IC 10 X-1」の想像図。太陽の24~33倍の質量を持つ観測史上最大規模の恒星質量ブラックホールとみられる(2007年10月31日公開)。(c)HO / NASA / AFP

30/37カシオペア座の方向1800万光年先にある恒星(右)とブラックホール(左上)の連星系「IC 10 X-1」の想像図。太陽の24~33倍の質量を持つ観測史上最大規模の恒星質量ブラックホールとみられる(2007年10月31日公開)。(c)HO / NASA / AFP 31/37地球から約5000万光年離れた、おとめ座銀河団にある渦巻銀河「M100」。1979年に確認された超新星「SN 1979C」(矢印)によって生み出された、知られている中で最も若いブラックホールがある(2010年11月15日提供)。(c)HO / NASA / AFP

31/37地球から約5000万光年離れた、おとめ座銀河団にある渦巻銀河「M100」。1979年に確認された超新星「SN 1979C」(矢印)によって生み出された、知られている中で最も若いブラックホールがある(2010年11月15日提供)。(c)HO / NASA / AFP 32/37二つの銀河の衝突で形成された銀河「NGC 6240」。中央に見える二つの明るい点光源は互いを周回しながら合体しつつあるブラックホールで、距離は3000光年しか離れていない(2009年10月7日入手)。(c)AFP/NASA

32/37二つの銀河の衝突で形成された銀河「NGC 6240」。中央に見える二つの明るい点光源は互いを周回しながら合体しつつあるブラックホールで、距離は3000光年しか離れていない(2009年10月7日入手)。(c)AFP/NASA- 画像作成中

33/37地球から約129億光年離れた非常に明るい遠方銀河(クエーサー)「ULAS J1120+0641」(中央の赤い点)。中心には太陽の約20億倍の質量を持つ超大質量ブラックホールがある(2011年6月29日公開)。(c)AFP/ESO/UKIDSS/SDSS

33/37地球から約129億光年離れた非常に明るい遠方銀河(クエーサー)「ULAS J1120+0641」(中央の赤い点)。中心には太陽の約20億倍の質量を持つ超大質量ブラックホールがある(2011年6月29日公開)。(c)AFP/ESO/UKIDSS/SDSS 34/37約2万6000光年の距離にある、ゆがんだ形の超新星残骸「W49B」。爆発後わずか1000年しか経ておらず、天の川銀河で形成された最も若いブラックホールの一つが存在する可能性がある(2013年2月26日提供)。(c)HO / CHANDRA X-RAY OBSERVATORY / AFP

34/37約2万6000光年の距離にある、ゆがんだ形の超新星残骸「W49B」。爆発後わずか1000年しか経ておらず、天の川銀河で形成された最も若いブラックホールの一つが存在する可能性がある(2013年2月26日提供)。(c)HO / CHANDRA X-RAY OBSERVATORY / AFP 35/372億9000万光年の距離にある銀河「ESO 243-49」。銀河面から離れた位置に太陽の約2万倍の質量を持つブラックホール「HLX-1」がある。過去にこの銀河にのみ込まれた小型銀河の核にあったものとみられる(2012年2月15日公開)。(c)AFP/ESA

35/372億9000万光年の距離にある銀河「ESO 243-49」。銀河面から離れた位置に太陽の約2万倍の質量を持つブラックホール「HLX-1」がある。過去にこの銀河にのみ込まれた小型銀河の核にあったものとみられる(2012年2月15日公開)。(c)AFP/ESA 36/37息をのむほど美しい渦巻銀河「NGC 6814」。明るく輝く中心核には超大質量ブラックホールがあると考えられている(2016年5月14日公開)。(c)AFP PHOTO / ESA/Hubble & NASA; Acknowledgement: Judy Schmidt

36/37息をのむほど美しい渦巻銀河「NGC 6814」。明るく輝く中心核には超大質量ブラックホールがあると考えられている(2016年5月14日公開)。(c)AFP PHOTO / ESA/Hubble & NASA; Acknowledgement: Judy Schmidt- 画像作成中

37/37地球から約250万光年離れたアンドロメダ銀河(M31)にある大型の球状星団「G1」。内部に太陽の約2万倍の質量を持つブラックホールが存在する(2002年9月17日公開)。(c)AFP/NASA

37/37地球から約250万光年離れたアンドロメダ銀河(M31)にある大型の球状星団「G1」。内部に太陽の約2万倍の質量を持つブラックホールが存在する(2002年9月17日公開)。(c)AFP/NASA- 画像作成中

- 画像作成中

- 画像作成中

- 画像作成中

- 画像作成中

- 画像作成中

- 画像作成中

- 画像作成中

- 画像作成中

- 画像作成中

- 画像作成中

- 画像作成中

- 画像作成中

- 画像作成中

- 画像作成中

【10月4日 AFPBB News】暗黒天体ブラックホール。その重力場は宇宙で最も強大で、光さえも抜け出すことはできない。ブラックホールをめぐるこれまでの研究成果を写真で振り返る。

「ホール」と呼ばれているが、多くの物質が詰まっているため、「穴」ではない。

種類は少なくとも二つある。

恒星質量ブラックホールは、太陽の10倍以上の巨大な星が燃え尽き、崩壊して誕生する。専門家によると、私たちが住む天の川銀河だけで数千万個存在する可能性がある。

他の星を吸い込むか、または他のブラックホールと合体すると、太陽の数百万倍から数十億倍の大きさの超大質量ブラックホールになる。

最新の観測研究では、この二つの中間に相当する質量を持つ第三の種類「中間質量ブラックホール」が存在する可能性が示唆されている。(c)AFPBB News